Pacific Freedom Forum is a regional media freedom and ethics monitoring and advocacy NGO, registered in Rarotonga, Cook Islands.

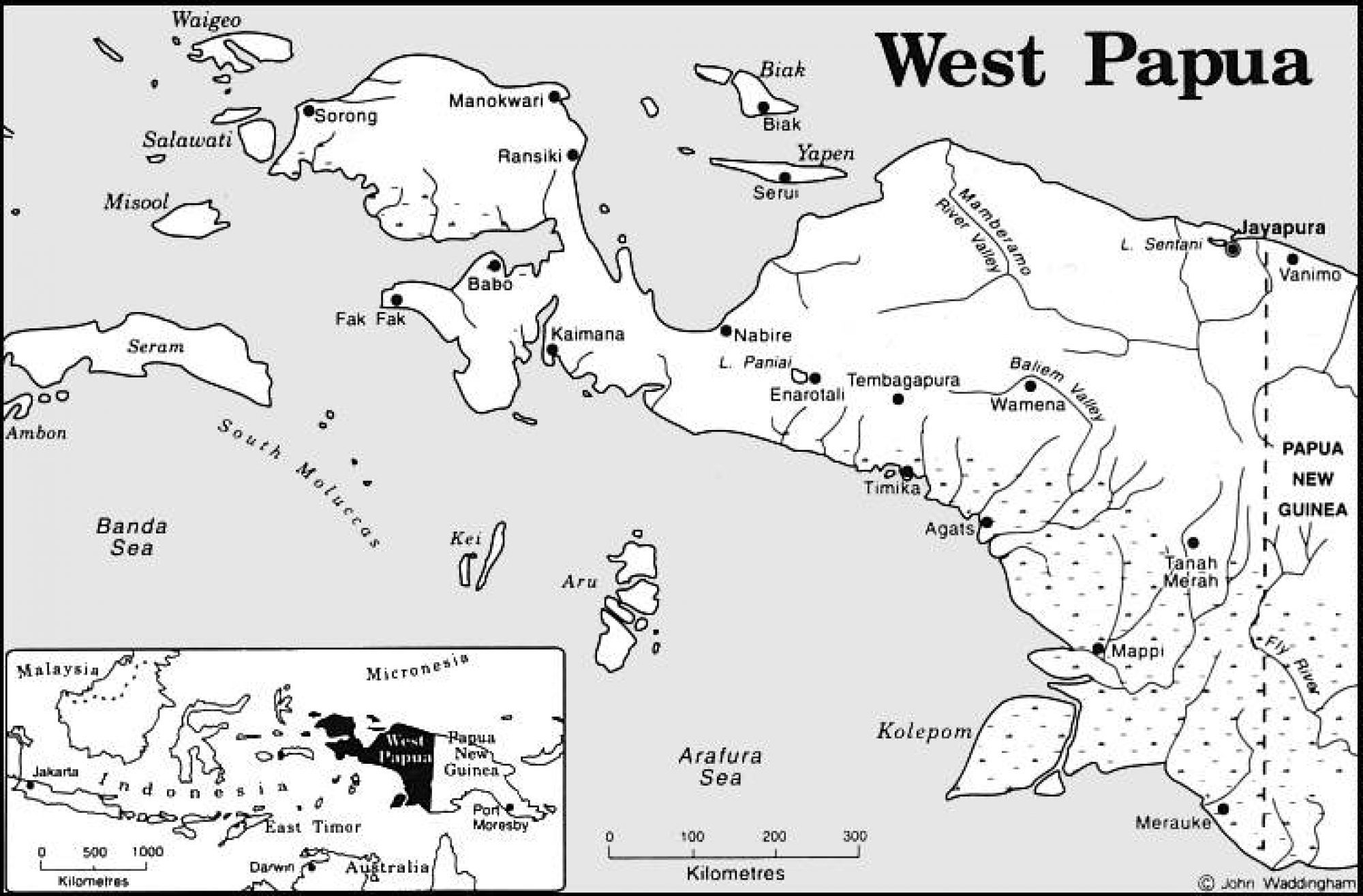

‘The clock ticks’ – Islands Business magazine notes the fast approaching deadline for World Press Freedom Day events in Indonesia, on 3rd May 2016, to be hosted in Jakarta. Photo / Australia West Papua Association (Sydney)

FOR IMMEDIATE RELEASE:

Indonesia has less than three months to deliver “full and free” press access to Papua provinces, says PFF, the Pacific Freedom Forum.

“Jakarta risks global condemnation if it continues to ignore the facts,” warns PFF Chair Monica Miller.

“A visit last month by media freedom campaigners proves that access for Papua press is still far from full and free”, she says.

VIOLENCE, BULLYING, SEXUAL HARRASSMENT

An eight person delegation from MFCI, the Media Freedom Committee Indonesia, visited the Papua towns of Jayapura, Merauke and Timika, between 29th January to 3rd February.

Their reported findings include :

– Ten cases of violence against journalists that are still not resolved.

– Only 16 foreign press were given permits to visit Papua last year, with 11 forced to accept government guides.

– Different treatment from Indonesian officials for indigenous journalists versus Indonesian journalists – such as stigmatisation and intimidation of “OAP” – ‘original Papua persons’.

– Local press still need police permits to cover public gatherings, including protests.

– Women journalists routinely suffer bullying and sexual harassment from government sources, but rarely report it to police because they “take it for granted.”

– In an atmosphere of surveillance, intimidation and harassment, media outlets find it impossible to recruit new reporters. One training session for newcomers saw 30 people on the first day, 12 the second day and none the third.

– Business models threaten independence of Papua media, including in Timika, where ad revenues are sourced from Freeport mine, its subsidiaries and local government.

– Threats against independence include pressure from “certain parties” on mass media not to cover environmental issues.

– Isolation from other media due to a lack of access to communications resources causes ethical lapses.

Members of the Media Freedom Committee Indonesia present findings from their visit to three towns in Papua.Photo / WAN-IFRA

‘DO MUCH MORE’

Supported by WAN-IFRA, the World Association of Newspapers and News Publishers, under its Strengthening Media and Society programme, the MFCI visit was also backed by the Denmark ministry of Foreign Affairs.

PFF welcomes the input from WAN-IFRA, and praises the leadership role played by Denmark.

“Other diplomatic partners in Jakarta need to do much more to support press freedom,” says Miller.

SHAMEFUL

“Their continued silence on abuses against the press and other human rights compares shamefully with billions in profit being made from Papua by outside interests.”

Findings from the MFCI visit join recent wide concern expressed about Indonesia blocking access to 800,000 websites.

Among blocked sites is SuaraPapua – the Voice of Papua – a news outlet exposing human rights abuses.

VOICE FOR THE VOICELESS

PFF praises LBH Pers, the Legal Aid Institute for the Press, for representing SuaraPapua as a “voice for voiceless.”

Last year, PFF laid down a deadline for open access to Papua, in the lead up to Indonesia hosting World Press Freedom Day on 3rd May 2017.

The deadline was reportedly rejected by a minor official at the Indonesian embassy in Wellington, New Zealand.

Indonesia media members delve into the MCFI findings, at the Aone Hotel, central Jakarta.Photo / WAN-IFRA

THINK CAREFULLY

However, PFF has not been able to get confirmation of the alleged rejection from Jakarta.

“Instead of speeding up preparations for World Press Freedom Day, Jakarta appears to be slowing down”, says Miller.

“Make no mistake, Jakarta needs to think very, very carefully about its continued failure to fulfil its own promises, its own guarantees for media freedom under the Indonesian constitution, and its signature to many international treaties.”

‘BAD’

Ahead of #WPFD2017, PFF is calling on journalists everywhere to focus attention on one of the world’s least reported areas.

“This year, global journalists must all prove themselves wantoks of the Papua press”, she says.

Indonesia improved eight places between 2015 and 2016 on the RSF, Reporters Sans Frontiers World Press Freedom Index, at 130 of 180 countries, but is still coded red for a generally “bad” situation.

HEADLINES

Most journalists discriminated against in Papua

http://suarapapua.com/…/jurnalis-papua-sering-didiskrimina…/ (Indonesian)

Indonesia fails media test in West Papua

https://awpasydneynews.blogspot.co.nz/…/indonesia-fails-med… (English)

A voice from Papua

https://www.wan-ifra.org/…/…/05/a-voice-from-papua-indonesia (English)

In Papua, sexual harassment often occurs against women journalists

http://tabloidjubi.com/artikel-3458–di-papua-pelecehan-sex… (Indonesian)

Journalists in Papua Not Free of Bullying

http://makassar.tribunnews.com/…/jurnalis-di-papua-tak-terl… (Indonesian)

Jakarta keeps strong grip on Papua as rallies intensify

http://www.thejakartapost.com/…/jakarta-keeps-strong-grip-o… (English)

Releasing Papua perspectives: Eight Indonesian journalists report their journey

http://www.tribunnews.com/…/perspektif-pers-dari-tanah-papu… (Indonesian)