Oleh Arientha Primanita dari The Jakarta Post

Catatan pertama tim WAN-IFRA MFC Indonesia yang turun ke Jayapura.

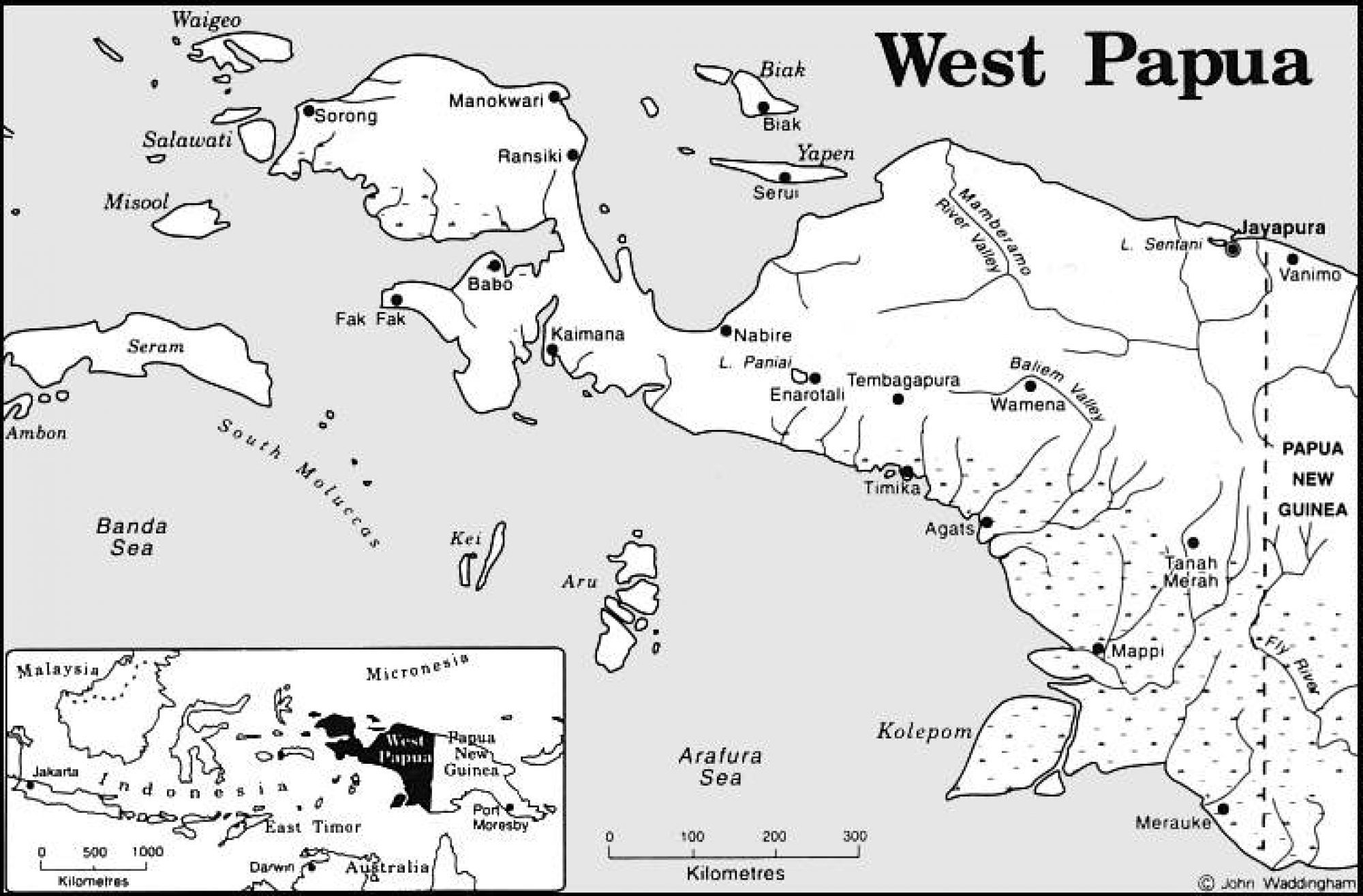

Jayapura, 31 Januari 2017

Oleh Arientha Primanita dari The Jakarta Post

Catatan pertama tim WAN-IFRA MFC Indonesia yang turun ke Jayapura.

Jayapura, 31 Januari 2017

Oleh Anita Wardana

USAI bertemu sejumlah narasumber di hari pertama berada di Merauke, Frans, kawan dari Jubi mengajak saya berkeliling kota Merauke, Senin (30/1/2017) sore.

Oleh Rini Yustiningsih

SENIN (30/1/3017) malam hujan deras mengguyur Merauke setelah sepekan Kota Rusa tak diguyur hujan. Esoknya, air masih menderas dari langit. Selasa (31/1/2017) pagi tepat jam 08.00, Kak Frans koresponden Jubi sudah tiba di hotel tempat kami menginap.

“Agenda pagi ini kemana dulu kak, ke LSM atau diskusi dengan teman-teman wartawan,” tanya saya yang pagi itu menemui Kak Frans di lobi hotel.

“Gini Mba Rini saya sudah agendakan jam 10-an kita diskusi dengan teman-teman wartawan tempatnya dekat dari sini lalu kita ke keuskupan,” jelasnya.

Pembicaraan kemudian dilanjutkan dengan transportasi yang akan kita gunakan. Setelah memperhitungkan lokasi serta cuaca hujan, akhirnya kami sepakat menggunakan mobil rental yang dihitung biaya per hari, dibanding biaya per jam yang tarifnya lebih mahal.

Bertemulah kami dengan Noy, driver mobil yang akan membawa tim Merauke (Anita-Tribun Makasar; Dona-Suara.com dan Rini-Solopos.com).

Kami pun membagi tugas hari ini, Anita dan Dona konsen ke video dan foto. Sementara saya membuat laporan.

Tepat pukul 09.45 Wib, kami menuju ke Island Kafe yang terletak sekitar 2-3 km dari hotel.

Kami meminta waiters menyiapkan 10 kursi dengan meja panjang. Tak lupa meminta kafe tak menyetel musik selama pertemuan berlangsung.

Satu persatu jurnalis rekan diskusi kami datang. Mereka antara lain Jaka Maturbongs (Papua Selatan Pos/PPS), F Hustady (Papua Selatan Pos); Emanuel Riberu (Harian Pagi Papua); Sayid Boften (PPS); Agapitur Botbual (Mangobay.co.id) dan Frans Kobu (Jubi).

Pembicaraan dimulai, bermula dari kisah-kisah jurnalis yang pernah mengalami intimidasi, dan tekanan saat memberitakan suatu peristiwa.

“September 2016 saya akan dituntut secara perdata dan pidana oleh Rektor Universitas Negeri Musamus,” ujar Frans.

Ancaman itu disampaikan dalam jumpa pers Rektor yang tak mengundang Frans, namun mengundang semua jurnalis yang ada di Merauke. Ini terkait dengan pemberitaan Frans mengkritik kebijakan rektor yang tak mengakomodasi keberadaan mahasiswa maupun dosen yang berasal dari suku Marind (suku asli papua); pembangunan pos polisi di dalam kampus, dinasti kepemimpinan, belum adanya senat mahasiswa hingga sistem penilaian. Ada 20 berita hasil karya Frans membuat kuping rektorat panas hingga akhirnya muncul ancaman tersebut.

Padahal sebelumnya Frans telah memberi ruang kepada pihak rektorat untuk memberikan tanggapan. “Mereka hanya bilang tidak akan menjelaskan apa-apa. Dan akan menuntut saya,” lanjutnya.

Setelah dimediasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), akhirnya rektor melaporkan Frans ke Dewan Pers.

Hasilnya rektor diberikan hak jawab.

“Kami anggap Dewan Pers kurang mengetahui masalahnya, padahal kami sudah berkali-kali memberikan kesempatan dan ruang pihak rektorat agar cover both side,” timpal Sayid.

Kisah serupa dialami Sayid yang dilarang meliput kunjungan kali pertama Jokowi jadi presiden ke Papua di Merauke. “Gara-garanya karena saya menuliskan ada kesenjangan petani di wilayah Wapeko (lokasi panen raya Jokowi) dan Kumbe (lahan pertanian yang tak tergarap),” katanya.

Beberapa jurnalis dalam forum diskusi menilai setiap kritikan yang ditulis media, dianggap oleh pihak pemangku jabatan dan kekuasaan sebagai gerakan “M” (sebutan jurnalis untuk merujuk pada gerakan separatisme).

Dalam persepsi pemegang kekuasan maupun jabatan, berita positif atau berita membangun, dalam sudut pandang mereka merupakan berita-berita yang mendukung NKRI. Sementara berita-berita terkait kritik sosial, kesenjangan, hingga kritik terhadap suatu investasi dinilai mereka sebagai informasi yang memprovokasi gerakan separatisme.

“Padahal bila tak ada kritik, lalu dimana fungsi media sebagai kontrol sosial?” tanyanya.

Tahun 2007 dan pada tahun 2008 saat Frans masih bergabung dengan PPS, Hubkominfo daerah setempat membekukan media mereka dan dilarang terbit. “Tahun 2007 kami memberitakan sebuah peristiwa yang anggota Satpol PP memukuli orang, kami dibekukan. Lalu sanksi itu dicabut, tahun 2008 waktu ada kasus pembunuhan, ehh ini emang kesalahan kami. Kami memajang foto korban yang nyaris putus bagian kepala tanpa blur. Akibatnya hubkominfo membekukan kami lagi, memang itu hanya secara lisan,” kisah Frans.

Diskusi tak hanya berhenti di situ, mereka juga mengisahkan soal kesejahteraan wartawan yang digaji rata-rata UMK sebesar Rp2 jutaan maupun digaji berdasarkan berita yang dibikin hingga soal kemampuan SDM yang belum merata.

Pada akhir kesimpulan, kebebasan pers di Merauke meski tak ada kekerasan fisik, namun ancaman, intimidasi hingga pembekuan masih dilakukan.

Tak hanya pemegang kekuasan (pemda dan aparat) dan simpul penguasa ekonomi (investor, pengusaha), kalangan kampus yang seharusnya diharapkan memberikan pencerahan mengenai kebebasan berpendapat maupun kebebasan pers, masih jauh panggang dari api.

Termasuk keberadaan Dewan Pers yang pada beberapa kasus dinilai tak mengetahui akar masalah yang dihadapi jurnalis khususnya soal cover both side.

Isu-isu dalam diskusi tersebut tak hanya sampai di situ, kami pun membahas mengenai potret pendidikan, ekonomi, kesehatan masyarakat Merauke. Termasuk kenapa Merauke menjadi peringkat no 1 daerah dengan kasus HIV AIDS tertinggi di Papua dan keberhasilan Perda HIV AIDS. Tak terkecuali hasil pembicaraan mengenai isu lingkungan dan menghilangnya sagu.

Bersambung….

Oleh Anita Wardana dari Tribun Timur

TERIK Matahari menyambut saya di Bandara Internasional Mopah Merauke, Senin (30/1/2017) pagi, setelah menempuh perjalanan sekitar lima jam dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang beberapa hari terakhir terus diguyur hujan.

Seharusnya, saya bertemu Rini dari Solo Pos dan Donna dari suara.com yang juga turut berpartisipasi dalam program Reporting Papua oleh WAN- IFRA. Namun, karena adanya kesalahan teknis, perjumpaan kami terpaksa tertunda hingga esok.

Frans Kobun, kawan jurnalis dari Koran Jubi sudah menungguku di pintu kedatangan. Pria asal NTT yang merantau di Papua tersebut akan menemani saya dan dua teman lain selama di Merauke. Dia pulalah yang telah mengatur pertemuan dengan sejumlah tokoh yang akan kami wawancarai untuk program ini.

Hal menarik pertama yang saya temukan, sejak pertama kali menginjakkan kaki di Merauke, yakni saat Frans berani membonceng saya keliling kota Merauke tanpa mengenakan helm. Bahkan, motor yang kami kendarai tak dilengkapi dengan plat nomor polisi.

“Ini tidak apa-apa saya tidak pakai helm,”tanyaku.

“Tidak apa-apa,”jawab Frans singkat.

Dan saat melintas di beberapa ruas jalan di Merauke, ternyata beberapa warga yang berkendara juga tak mengenakan helm. Bahkan, ada waktu motor kami berpapasan dengan kendaraan operasional polisi, tak ada tindakan yang diberikan kepada kami.

Tentu bagi saya hal tersebut cukup berkesan karena sangat berbeda dengan di Makassar. Jangan sekali-kali berani berkendara tanpa helm, apalagi nekat di pusat kota. Sumpritan polisi lalulintas siap menyambutmu dan pemberian surat tilang tentu tak bisa kamu hindari.

Setiba di Coreinn Merauke, tempat saya menginap beberapa hari ke depan, kami mulai membahas agenda hari ini yang terpaksa mengalami perubahan.

Selain karena Rini dan Donna belum datang, juga karena sejumlah narasumber yang sebelumnya dijadwalkan bertemu kami, mendadak ada urusan.

Agenda hari ini pun hanya bertemu dengan tokoh masyarakat di Merauke. Frans juga telah terlebih dahulu membuat janji dengan mereka. Ada dua tokoh suku Marind yang saya akan temui. Suku Marind merupakan suku asli yang tinggal di Merauke.

Mereka, yakni Hengky Ndiken dan Leonardus Mahuze. Hengky Ndiken merupakan Ketua Komisi C DPRD Merauke. Sementara Leonardus adalah Ketua Yayasan Santo Antonius yang juga mantan Ketua DPRD Merauke.

Tokoh pertama yang kami temui, yakni Hengky. Kami janjian bertemu di lobi Swissbel Hotel Merauke, pukul 11.00 wit. Saya harus menunggu beberapa saat, namun tak lama kemudian mantan ketua Gapensi tersebut muncul di balik pintu hotel.

Senyum ramah mengiringi langkahnya menuju kursi tempat saya dan Frans duduk. Ia adalah suku Marind, suku asli Merauke.

Namun, perawakannya tak seperti orang Papua kebanyakan yang berkulit hitam legam dan rambut keriting. Dari Frans, saya mengetahui dia juga peranakan Belanda. Meskipun demikian, perhatiannya terhadap suku Marind sangatlah besar.

“Halo, dari mana?,”tanyanya.

“Anita, Pak! dari Tribun Timur, Makassar,”jawabku.

Saya juga menyampaikan tujuan saya menemuinya untuk menjalankan misi dari WAN-IFRA. Dalam sesi wawancara tersebut, Hengky banyak berbicara mengenai suku Marind.

Menurutnya, masih ada kesenjangan antara suku Marind dengan suku lain di Papua, apalagi dengan warga pendatang, termasuk dalam struktur sosial.

“Kita (red.suku Marind) menjadi marginal, menjadi penonton akibat program transmigrasi maupun urbanisasi yang membuat ruang bagi kami menjadi lebih tertutup,”katanya.

“Apalagi prinsip kami adalah meramu dengan mengambil apa yang ada di alam. Tapi, sumber daya alam itu semakin hilang karena investor,”tambahnya.

Bahkan, di tengah pusat kota Merauke terdapat perkampungan kumuh yang didiami mayoritas suku Marind. Bukti kesenjangan antara suku asli dengan pendatang. Sehari-hari, ada dari mereka bekerja sebagai buruh kasar atau pemulung.

Hengky pun berharap pemerintah membuat ekonomi kerakyatan yang bisa membuat perekonomian mereka menjadi lebih baik dan bisa hidup lebih layak. Tentunya, lewat pendidikan dan pemberdayaan semua hal itu bisa diwujudkan.

Menurutnya, DPRD Merauke telah menganggarkan 20 persen dana APBD yang sekitar Rp 2 Triliun untuk pendidikan. Namun, ia melihat anggaran tersebut lebih banyak mengakomodasi warga Merauke yang merupakan pendatang, bukan untuk suku Marind

Padahal, dari seluruh jumlah penduduk Merauke, hanya 25 persen di antaranya adalah suku Marind yang tersebar di sejumlah distrik.

Ia pun menilai pemerintah harus menyediakan anggaran khusus untuk pemberdayaan suku asli di Merauke. Menurunya, anggaran tersebut bisa diambil dari dana otonomi khusus (otsus) yang diberikan pemerintah pusat untuk Merauke.

“Di Merauke ini cukup besar sekitar Rp 137 Miliar. Namun, hingga kini tidak terlihat sentuhan otsus untuk kepentingan putra daerah,”jelasnya.

Wawancara saya dengan Hengky tidak begitu lama, hanya sekitar 30 menit mengingat ia ada janji dengan koleganya.

Meninggalkan Swissbel Hotel, saya dan Frans menuju kantin kantor Pengadilan Negeri Merauke yang menjadi tempat berkumpul sejumlah jurnalis di Merauke.

Disana, saya bertemu beberapa jurnalis, seperti jurnalis dari Papua Selatan Pos, Harian Pagi Papua, metromerauke.com dan Mongabay.

Saat duduk santai, mereka mengeluh soal adanya oknum dari organisasi non pers yang mengaku sebagai wartawan dan dilengkapi kartu pers. Menurut mereka, kehadiran mereka bisa memberi stigma yang kurang baik dari profesi mereka.

Pada pukul 14.00 wit, saya menemui Leonardus Mahuze di Yayasan Santo Antonius. Ia akrab disapa Pak Leo. Ia juga banyak bercerita soal Suku Marind.

Hal baru yang ia ungkapkan, yakni pertumbuhan suku Marind yang lambat terus berkurang dibanding jumlah pendatang. Belum diketahui pasti penyebabnya, entah karena angka kematian ibu dan anak yang meningkat, gizi buruk atau penyebab lainnya.

Selain itu, melalui yayasan yang ia kelola, Pak Leo mendirikan dua sekolah berbasis pendidikan vokasi untuk anak-anak Merauke, khususnya suku Marind, yaitu SMK 1 Antonius dan Politeknik Santo Antonius untuk bidang pertanian.

Namun, ternyata sekolah-sekolah tersebut lebih diminati anak-anak dari suku lain, seperti Asmat dan Mappi yang tinggal di Merauke.

“Mereka sempat sekolah, tapi tidak lama mereka kembali ke kampung. Mungkin karena mereka pikir untuk apa sekolah kalau bisa cari makan dari alam. Jadi motivasi mereka untuk sekolah memang masih kurang,” jelasnya.

Ia pun mengharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus kepada suku Marind. Selain itu, penguatan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) juga perlu dilakukan.

Agar suku Marind bisa kembali ke jiwanya, yakni sebagai Ahimha atau manusia sejati.

“Saya percaya mereka bisa bersaing dengan suku-suku lain. Jika mereka diberdayakan,”ujar Pak Leo.(*)

TIM World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) Media Freedom Commitee (MFC) telah tiba di Timika, Papua, Senin (30/1/2017).

Kelompok yang terdiri dari Palupi Annisa Auliani (Kompas) dan Gadi Makitan (Tempo) berkunjung ke sejumlah kantor media setempat, sebut saja Radar Timika dan Harian Papua.

Dalam kunjungan tersebut, mereka menyempatkan diri untuk temu wicara dengan pihak redaksi sekaligus tur singkat di media-media tersebut.

Mereka berbicara tentang tantangan yang dihadapi oleh kedua media itu.

Berikut foto-foto yang diperoleh dari tim MFC Timika:

Tim MFC Timika (Palupi Annisa Auliani dan Gadi Makitan) bertemu dengan redaksi Harian Papua, Senin (30/1/2017).

Tim Jayapura terdiri dari ;

Arientha Primanita dari The Jakarta Post

Adi Marsiela dari Berita Satu

Tim Timika terdiri dari ;

Sunarti Sain dari Fajar

Palupi dari Kompas.com

Gadi Makitan dari Tempo

Tim Merauke terdiri dari ;

Rini Yustiningsih dari Solo Pos

Angelina Maria Donna dari Suara.com

Anita Wardhana dari Tribun Timur